Gallica

Gallica

Histoire religieuse, monarchique, militaire et littéraire de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

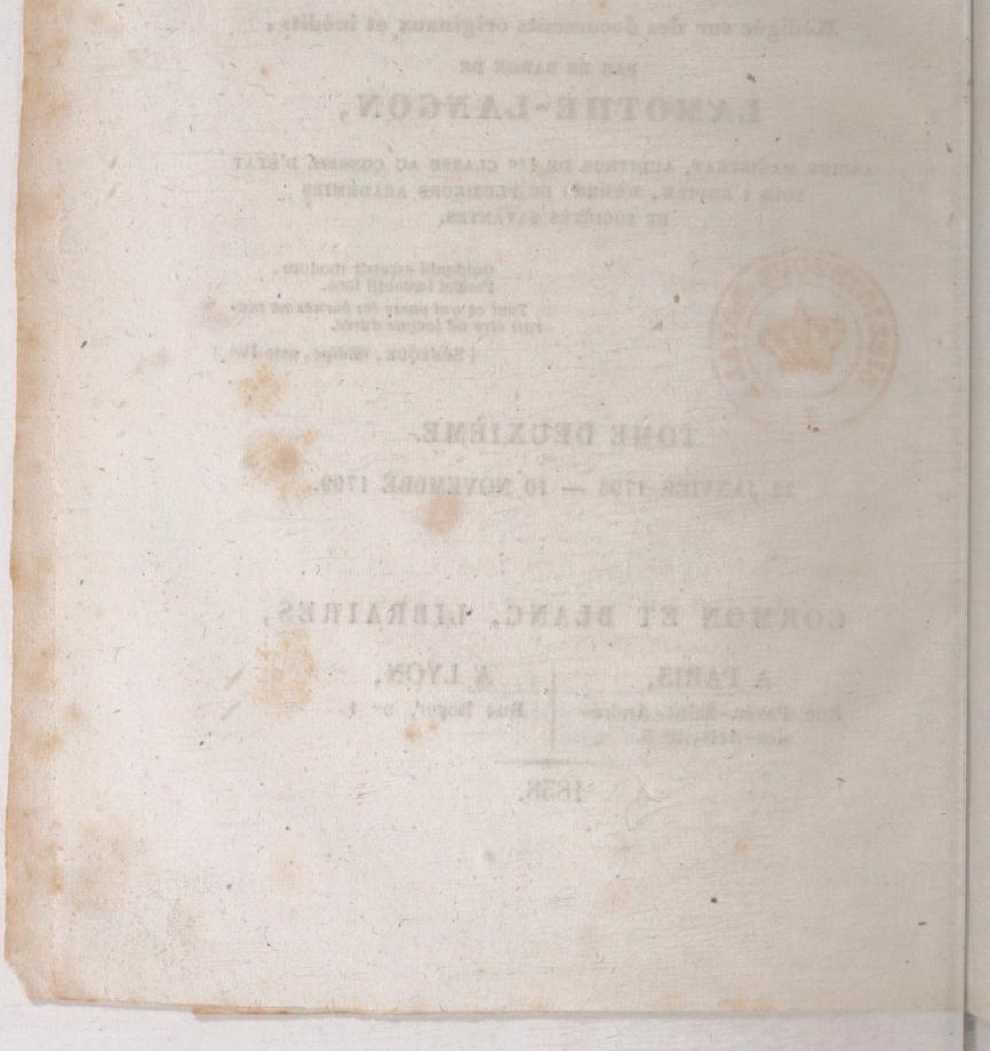

Lamothe-Langon, Étienne-Léon de (1786-1864). Auteur du texte. Histoire religieuse, monarchique, militaire et littéraire de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration : depuis la première assemblée des notables en 1787, jusqu'au 9 août 1830. Tome 2 / rédigée sur des documents originaux et inédits, par le baron de Lamothe-Langon,.... 1838-1839.

1 / Les contenus accessibles sur le site Galilea sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2 / Les contenus de Galilea sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3 / Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Galilea constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Galilea sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Galilea en haute définition, contacter

utilisation.commerciale@bnf.fr.

^

V*

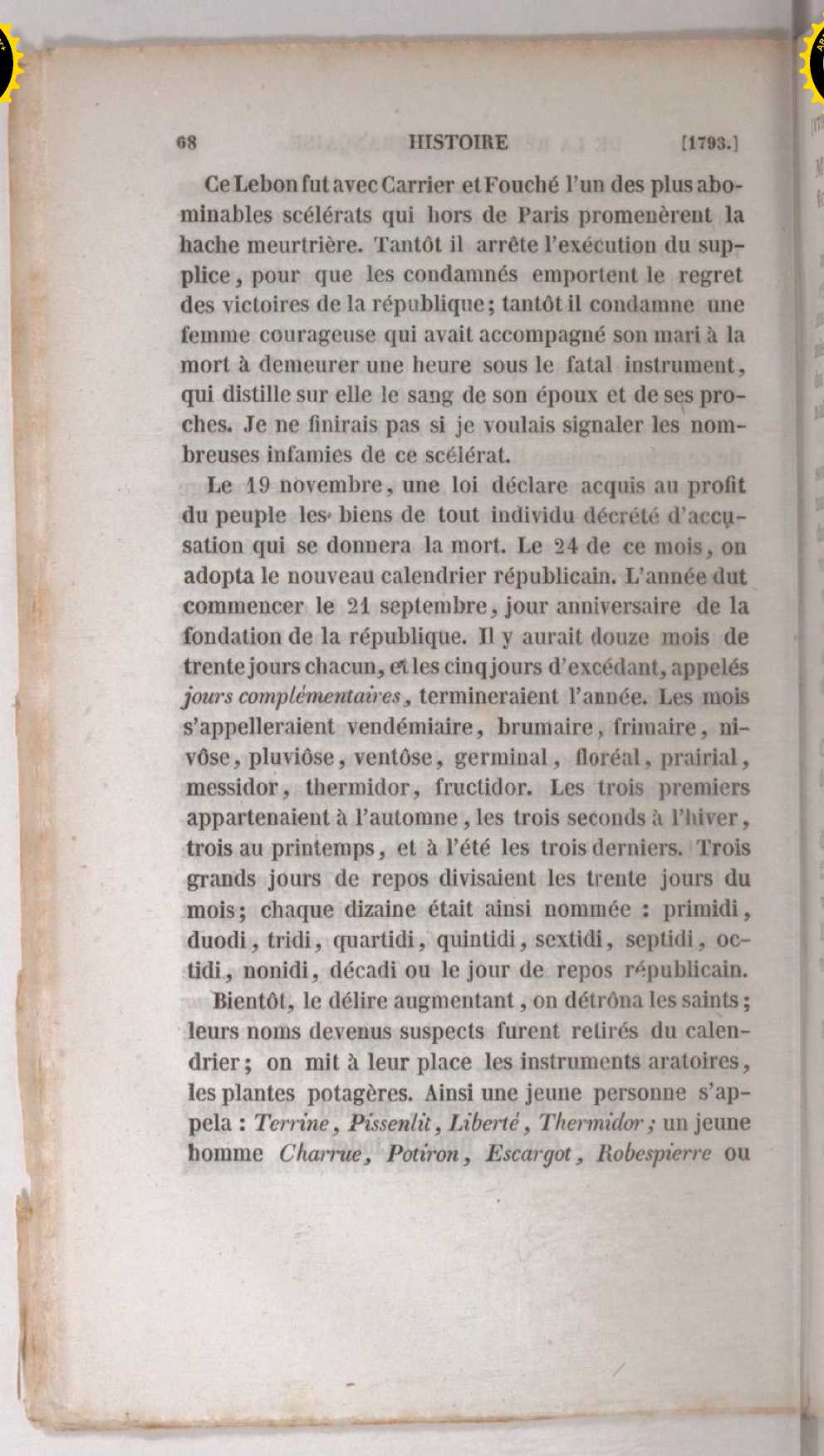

HISTOIRE

RELIGIEUSE, monarchique, militaire et littéraire

DE LA

REVOLUTION

DE L'EMPIRE ET DE LA RESTAURATION

Rédigée sur des documents originaux et inédits ,

ÍAR LR BAROK DK

TOME DEUXIÈME.

22 JANVIER 1793 — 10 NOVEMBRE 1799.

1858.

A LYON, Rue Roger, n° t.

GORMON ET BLANC, LIBRAIRES

FRANÇAISE,

À PARIS, Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, n° 5.

DIRUIS LÀ PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES NOTABLES EX 1797. JUSQU'AU 9 AOUT 1830;

. _ LAMOTUE-LAAGOA,

ANCIEN MAGISTRAT, AUDITEUR DE pe CLASSE AU CONSEIL D’ÉTAT sors l'empire, MEMBRE de PLUSIEURS académies ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

Í¿^4SmÍC*J¿^'°^'

Source galllca.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

HISTOIRE

DE LA

RÉVOLUTION FRANÇAISE

DE L EMPIRE ET DE LA RESTAURATION

DEPUIS LA PREMIÈRE ASSEMBLEE DES NOTABLES

JUSQU’AU 9 AOUT 185(1

RELIGIEUSE. MONARCHIQUE, MILITAIRE ET LITTERAIRE

HISTOIRE

RELIGIEUSE, MONARCHIQUE, MILITAIRE ET LITTÉRAIRE

DE LA

RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

DE L'EMPIRE ET DE LA RESTAURATION,

«

DEPUIS LÀ PREMIÈRE ASSEMBLÉE DES NOTABLES EN 1787, JUSQU’AU 9 AOUT 1830;

Rédigée sur des documents originaux et inédits ,

PAR LE BARON DE

LAMOTHE-LANG ON,

ANCIEN MAGISTRAT, AUDITEUR DE Ire CLASSE AU CONSEIL D’ÉTAT SOUS L’EMPIRE, MEMBRE DE PLUSIEURS ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

Quldquld excessif moduni, Pendet Instablil loco.

Ton! ce qui patte le» borne» ne saurait être <te longue durée.

(SÉNÉQUE, OEdipe, acte IV*. )

TOME DEUXIÈME.

22 JANVIER 17 93 — 10 NOVEMBRE 17 99.

CORMON ET BLANC, LIBRAIRES

A PARIS, Rue Pavée-Saint-André-des-Arts, n® 5.

A LYON, Rue Roger, d* 4.

1858.

-

HISTOIRE

DE LA.

RÉVOLUTION FRANÇAISE.

1793.

LA CONVENTION NATIONALE.

Retour sur le passé. — Causes du meurtre de Louis XVI.—Déception des Girondins et des Orléanistes. — Espoir des Montagnards. — Dumou-riez, à Paris, cabale pour le jeune Égalité.—Danton révèle le complot à Robespierre qui en profile.—Chute du ministère Roland. — Oui le remplace.—L’Angleterre renvoie notre ambassadeur.—Marquis de Cliauvelin. —Citoyen Marat. —Propos de Pitt. — Établissement des co-tnilésde Salut public et de Sûreté générale et du tribunal révolutionnaire. — Fouquier-Tinvllle. — Divers décrets anarchiques. — Bataille de Ner-vinde. — Fuite de Dumouriez. — Lejeune Égalité sort du royaume. — Les Bourbons libres alors sont envoyés prisonniers à Marseille. — Querelle entre les Girondins et la Montagne. — Mesures révolutionnaires.— La commission des Douze. —Son projet de loi. — Les Jacobins se prononcent contre les Douze.—Séance orageuse du 28 mai. — Les sections s'insurgent.

Le plus affreux de tous les crimes venait d'être consommé : on avait fait tomber sur un échafaud la tête du roi de France ; des monstres, ayant assassiné le père de la patrie, se préparaient à promener indistinctement

ti. Í

2 HISTOIRE [1793.] la faux de la mort sur les divers membres de la grande famille nationale. Un si noir attentat fut accompli sans aucune résistance sérieuse; partout les populations, ou tremblantes ou entraînées, se taisaient lorsqu’elles n’approuvaient pas.

Qui avait pu amener les Français à ce sacrilège assassinat? la démoralisation des hautes classes, provoquée dans le principe par les mauvaises mœurs du Régent, de ses filles, de ses alentours, et achevée par la dissolution et les perfidies de son descendant Égalité ; par l’esprit d’irréligion souillé par Voltaire, d’A-lembert, Diderot, Holbach, Raynal(l), Rousseau.etc., accueilli par tous les souverains du Nord, à cause de son protestantisme, et par une portion de la haute noblesse ; protégé par Lamoignon de Malesherbes, qui croyait qu’on pouvait être honnête homme sans être catholique ; répandu par les littérateurs dans les classes supérieures. Ceux-là, tout en prêchant l’athéisme, mirent en avant les maximes funestes d’une liberté chimérique et d’une égalité dont la nature même ne veut pas.

A ces causes, il faut joindre les abbayes en com-mende (2) ; mesure impie qui enrichissait des êtres inutiles, des abbés mondains, la plupart noyés dans

(t)Raynal, auteur de VHistoire philosophique du commerce et des établissements des Européens dans les deux Indes , ouvrage impie, anarchique et immoral, se repentit de sa conduite coupable. Il rétracta ses erreurs dans une lettre qu'il adressa à l'Assemblée nationale, et mourut réconcilié avec le Ciel et gracié par les honnêtes gens. L. L. L.

(2) On appelait ainsi des abbayes dont l’abbé titulaire n'était pas soumis à la résidence, bien qu'il en touchât les revenus. Cet abus était criant. L. L. L.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

3

les délices des grandes villes et objets perpétuels de scandale ; le relâchement d'une portion du haut clergé, car, bien que les criminels fussent en petit nombre, leur exemple funeste ne pervertissait que trop les masses, toujours attentives à imiter ce qui est mal.

La destruction de l’ordre des Jésuites fut une des causes principales de la funeste révolution. Cet ordre célèbre, sentinelle avancée de notre saint culte, combattait vigoureusement le jansénisme , qui, lorsqu’il s’exalte, tend à la république, et le philosophisme, dont la pente naturelle va droit à l’anarchie.

Telles étaient les causes de ce crime capital, le plus grand de tous, sans doute, car le régicide est pire que le parricide : tuer un roi est plus que tuer un père. Puissent nos neveux concevoir cette vérité et garder

une horreur profonde pour un nable !

forfait aussi abomi-

approuva, par une infâme, tant l’épou

Chaque commune de France adresse de félicitation, cet acte

vante et le fanatisme régnaient universellement : ce fut un concert déplorable. La terreur dominait les esprits, et il faut avoir vu les hommes à ces époques fatales pour comprendre leur conduite d’alors. Cependant un sentiment d'horreur éclata dans tout le royaume ; l’Europe entendit avec indignation le bruit que fit en tombant cette tête couronnée. L’Europe, qui ne s’était que faiblement occupée de défendre Louis XVI pendant sa vie, entreprit de le venger après sa mort.

Il n’était plus temps de comprimer la révolution : elle était consommée et complète, elle s’était donné un gage, elle avait pris une position; elle régnait et répondit par l’apparition de quatorze armées valeureuses et triomphantes aux menaces qu’on lui adressait et aux

4 HISTOIRE [1793.] démonstrations tardives et par conséquent impuissantes auxquelles on s’était enfin décidé.

Au reste, les divers partis qui divisaient la Convention nationale n’avaient aucunement prévu ce qui résulterait de ce coup éclatant. Les Girondins, véritables assassins du roi, parce qu’ils espéraient reconquérir par ce meurtre leur prépondérance sur la masse jacobine , se trompèrent dans cette spéculation. A les entendre, dès que le peuple serait certain qu’ils ne voulaient pas de monarque. il viendrait à eux et abandonnerait la Montagne; il préférerait leur sagesse, leur modération, leurs grandes vues d’économie et de politique, à la turbulence de l’anarchie. Ils ne conservèrent pas longtemps cette erreur : ils apprirent à leurs dépens qu’on ne recule jamais en révolution qu’au moment où un bras ferme et vigoureux s’empare du timon des affaires. Jusqu’alors la rapidité du mouvement ne fait que s’accroître ; elle exalte le fanatisme et la rage de la populace lancée sur cette route de sang.

La mort de Louis XVI ne rendit donc pas meilleure la position des Girondins : elle devint pire ; cela devait être. On ne leur sut aucun gré de ce crime ; on les regarda comme des vaincus qui, pour obtenir leur grâce, se traînaient à la remorque des vainqueurs.

La faction des Orléanistes, si honteuse et si affaiblie, acheva de disparaître par la même cause, en dépit de la folle espérance qu’elle nourrissait d’en recueillir quelque influence. La couronne ne s’obtient avec le sang (¡ne lorsqu’il y a une main capable de la poser et de la maintenir sur le front de l’usurpateur. Cromwell, après le régicide de Charles Ier, régna et mourut plein de puissance et de gloire, tandis qu’Égalité, après la mort de Louis XVI, ne sut monter que sur un échafaud.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

5

Enfin la Montagne se flattait que ce forfait assurerait pour longtemps son empire ; elle n’en jouit cependant que pendant dix-huit mois. Ce terme écoulé, la France lasse de la république s’en affranchit en partie, eu passant sous la domination de cinq rois électifs, et moins de cinq ans après celte dernière époque, naquit une monarchie bien autrement absolue que celle que l’on avait cru noyer dans le sang de Louis XVI. Le meurtre de ce saint roi ne profita à aucun parti ; cela devait être : les hommes ne changent point de passions , par cela seul qu’ils changent de système ; leur turbulence l’emportera toujours sur les calculs d’une prudence vaine.

Avant le 21 janvier et pendant les débats du procès, Dumouriez vint à Paris. Les affaires de la république étaient dans une situation favorable. Nous avions environ deux cent mille hommes pour garantir les côtes de l’Océan et de la Méditerranée; soixante-dix mille en Flandre ou en Belgique où Dumouriez agissait en vainqueur. Kcllermann, au commencement de novembre 1792, à la tête de cinquante mille hommes, menait battant les Prussiens, qui achevaient leur retraite honteuse. Custines avec vingt mille hommes occupait Francfort, et Biron distribuait les dix-huit mille soldats placés sous ses ordres dans diverses positions entre Strasbourg et Iluningue. Enfin l’armée des Alpes et de Savoie, forte de vingt-cinq mille hommes, couvrait le territoire sur la frontière des Alpes.

Dumouriez a trompé le public, lorsqu’il a dit dans ses Mémoires qu’il venait à Paris, en janvier 1793, pour sauver Louis XVI ; il leurra, il est vrai, les royalistes de cet espoir; mais le but positif de son voyage était de déterminer Égalité à céder ses prétentions

à la couronne à son fils aîné. Ceci conclu, on convint que le général marcherait contre la Convention, ferait proclamer Louis XVII, et que l’on consommerait plus tard l’usurpation. Certains ont cru que le jeune Égalité ignorait ces intrigues; cela devait être, car on sait qu’en 1830 il a été porté au trône malgré sa volonté et contre son vœu, et qu’il n’a jamais connu les trames ourdies à son avantage pendant seize années de restauration.

Dumouriez essaya de séduire Marat ; il ne le put. Danton, son ami, se montra plus facile. Celui-ci, l’année précédente, l’avait présenté aux Jacobins; dès lors s’établit entre eux une correspondance intime; il en résulta qu’à son arrivée à Paris, il s’ouvrit à ce forcené touchant son projet futur. Danton, homme de feu, avide de plaisirs et de vives émotions, avait des besoins journaliers d’argent, et il ne lui était pas facile de s’en procurer. Les caisses étaient vides ; le numéraire rare passait en entier aux armées. La multitude de surveillants, le grand nombre de ceux auxquels il faudrait recourir pour opérer un détournement de fonds, rendaient la chose à peu près impossible.

L’heure n’était pas encore sonnée, où la terreur et la nécessité de conserver sa vie porteraient chaque personne riche à verser sa bourse dans celle des Jacobins influents. Danton, besogneux, en était aux expédients; Dumouriez le gagna en lui promettant des monts d’or; d’ailleurs, il avait assez de sens commun pour comprendre que l’élévation du jeune Égalité lui profiterait mieux que la perpétuité de la république, et il promit d’aider à donner à la révolution cette nouvelle face.

«793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 7

Dan ton, indiscret d’ailleurs et cherchant à entraîner Robespierre, lui conta ce qui se passait. Celui-ci, qui déjà rêvait pour lui la présidence, s’indigna qu’on jouât son jeu. Il fit peur à Danton, le fit virer de bord, et aussitôt on résolut la perte du général conspirateur et de la famille Égalité. On attendit le succès de son entrée en campagne, afin de l’accabler si la fortune le délaissait un instant.

Dumouriez, certain de réussir, quitta Paris, abandonnant indignement Louis XVI. Le 17 février, son avant-garde entra en Hollande; le 25, Broda fut pris, et le 7 marsGertruydemberg. Vainqueur à Tirlemont, il voyait s’ouvrir devant lui une carrière brillante ; mais la Providence se préparait à le punir. Il attaqua le 18 mars à Nervinde l’enuemi commandé par le prince de Cobourg: il avait sous lui les généraux Lamarche, Égalité et Miranda. Malgré des dispositions savantes, l’inhabileté des généraux en sous-ordre paralysa les efforts de Dumouriez. Les coalisés remportèrent une victoire éclatante, et la couronne échappa à qui l’espérait, pour ne lui revenir que trente-sept ans plus tard.

Tandis que ces choses se passaient à l’armée du Nord, Paris continuait à être livré à l’anarchie. Le ministre Roland, trop vain pour supporter des contradicteurs, donna sa démission le surlendemain du meurtre du roi, quoi que les Girondins pussent faire pour l’en dissuader. Garat le remplaça en quittant la justice, où l’on mit l’honnête et faible Gohier, républicain décidé , prêchant l’égalité sainte et se faisant rendre soigneusement les honneurs dus aux charges qu’il occupait. Véritable avocat, rogue, suflisant, jaloux de tout mérite, au jugement faux, à la judiciaire étroite, c’était un homme tel enfin que le barreau en pullule.

8

HISTOIRE

11793.]

Lebrun demeura aux relations extérieures, jusqu’au SI mai, qu’on lui enleva sa place, enviée par un grand nombre de concurrents. Marat la demandait, Tallien en avait envie. Deforgue, nullité provisoire, en fut investi pendant trois mois. Pacho céda le portefeuille de la guerre à Beurnonville, qui, à peine nommé, aliase faire arrêter par Dumouriez, comme je le dirai plus bas. Clavière, en digne Genevois qui trouve bon tout ce qui procure de l’argent (1), conserva son poste aux finances jusqu’au SI mai, qu’on y plaça un nommé Destournelle, personnage inconnu de tout point, et qui , Napoléon venu, fut retrouvé commis à une barrière avec douze cents francs d’ap-pointement.

La mort du roi décida la guerre avec l’Angleterre. Le marquis de Chauvelin, notre ambassadeur à Londres, fut chassé honteusement; celui-là compte parmi les nobles ingrats envers la famille royale. On l’a vu tour à tour jacobin, valet de Napoléon, sans-culotte à talons rouges (2), désireux delà faveur, et se vengeant par des épigrammes, quand il ne savait l’obtenir. Il avait de l’esprit, du trait, mais pas de conduite, et dans son libéralisme de la restauration, il se montra marquis de l’ancien régime.

La rupture avec la Grande-Bretagne augmenta les embarras de la Convention. On essaya de changer les dispositions de cette puissance, et on y dépêcha le

(1) R iva rol disait : Partout où je verrai uu Genevois se jeter par une fenêtre d'un second étage, sur le pavé, j’en ferai résolument autant, bien certain <|u’il y aura quinze pour cent à gagner.

(2) Avant 1789 on distinguait les seigneurs de la cour par le port

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 9 citoyen Maret, devenu depuis duc de Bassano. Jamais il ne fut diplomate plus médiocre, plus au-dessous de sa fortune que celui-là. Le ministre anglais, le fameux Pitt, eut le plaisir de le mystifier continuellement. 11 y réussit si bien, que la République, trompée par lui, ue prit aucune mesure utile, tandis que celles de l’Angleterre répondirent au but que son cabinet en espérait. Ce fut à la suite d’un colloque avec Maret, que Pitt s’écria :

« Plût à Dieu que tous les généraux de la Convention fussent de la force de ses diplomates! la cause des rois s’en trouverait mieux. »

Cependant la terreur, les mesures violentes, avaient désorganisé la France ; le commerce y était anéanti, par suite de l’épouvante générale et des poursuites actives faites d’un bout à l’autre du royaume contre tout négociant dont les spéculations tendaient à l’approvisionnement de telle ou telle ville. On l’accusait de se livrer à des accaparements; chaque envoi était saisi, visité, pillé, et la vie de l’expéditeur compromise. Il en résultait une stagnation, une absence de circulation et d’affaires, qui de proche en proche répandaient la disette. Les denrées de première nécessité manquaient universellement; chacun se refusait à approvisionner un lieu quelconque, bien certain que les démarches nécessaires pour y parvenir amèneraient des catastrophes fatales à qui les tenterait.

La Convention vit le mal, et pour y remédier elle inventa ce qui devait précisément porter la perturbation au comble, le maximum, c’est-à-dire une taxe

des souliers à talons rouges, qu’eux seuls avaient le droit ou l'usage de porter. L. L. L.

fO

HISTOIRE

[1793.]

moyenne de toute denrée. Cette loi désorganisa trice, évidemment inutile, plut d’abord au peuple, qui n’en apercevait pas les conséquences ; il la demandait avec ardeur, dans les rues, aux clubs, aux tribunes de la Convention, à la barre, enfin par des placards. Les chefs de la Montagne eux-mêmes reculaient devant elle ; ils tâchaient vainement de faire comprendre son danger. Ces représentations, en pure perte, loin d’éclairer la populace aveugle, les rendaient impopulaires à ses yeux. Il y a dans les révolutions une force majeure, mais sans discernement ; elle donne aux chefs un pouvoir apparent, mais à la condition qu’en retour ils obéiront aux caprices de la multitude , quelle que soit leur extravagance et l’impossibilité de les mettre à exécution : cette circonstance en fournit un exemple.

Les Girondins repoussaient le maximum; les Montagnards s’en emparèrent, et s’en servirent pour prouver au peuple que les premiers étaient aussi ses ennemis.

Le peuple, il faut en convenir, était réellement malheureux. Le prix des denrées de première nécessité était augmenté dans une proportion effrayante. L’ouvrier aurait pu s’en dédommager en élevant le prix de son travail; mais le travail manquait, il n’y avait plus de superflus, il n’y avait plus de riches. Ceux qui l’étaient encore affectaient les dehors de la pauvreté. Il ne venait de commandes ni du dehors ni du dedans. Les colonies en révolte ou enlevées à la mère-patrie ne tiraient rien d’elle. La guerre étrangère, la guerre civile à son aurore, achevaient de tout anéantir.

Tel était le résultat du nouvel ordre de choses.

/ .

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. H

Cette liberté prétendue amenait l'anarchie et la ruine; le malaise, augmentant, poussa au désespoir et amena des actes de violence. Un mois à ])eine était écoulé depuis l’assassinat du roi, et déjà le bouleversement était complet. Une première émeute eut lieu le 22 février, jour où un grand nombre de femmes vinrent demander aux Jacobins le prêt de leur salle pour y délibérer sur la situation précaire et présente. Les refus qu’on leur adressa valurent mille injures aux Jacobins. On leur reprocha de ne pas valoir mieux que les nobles.

Le tort du peuple consiste principalement en ce qu’il ne veut pas reconnaître cette vérité : c’est qu’il ne gagnera jamais rien à passer du joug des hautes notabilités sociales sous celui des castes plus rapprochées de la sienne ; l’assujettissement ne sera jamais plus doux, et finira par être plus pénible.

A la nouvelle du meurtre de Louis XVI, le cabinet anglais ne balança pas à déclarer la guerre à la France. Son premier soin fut de s’unir avec la Russie par un traité d’alliance, dans lequel on inséra particulièrement les deux articles suivants :

« Les deux puissances s’engagent à prendre toutes « les mesures qui sont en leur pouvoir pour troubler « le commerce de la France. — Elles s’engagent à « réunir tous leurs efforts pour empêcher d’autres « puissances non impliquées dans cette guerre, de « donner une protection quelconque, soit directe-« ment soit indirectement, en conséquence de leur « neutralité, au commerce ou à la propriété des Fran-« çais, en mer ou dans les ports de la France. »

L’Angleterre allait au but: jamais elle n’a conclu un traité qu’elle n’y ait inséré un article nuisible aux in-

térêts de la France ; dans celui-ci le droit des neutres fut sacrifié.

A l’intérieur, on commençait à concevoir la nécessité absolue de la centralisation du pouvoir. Jusque-là les ministres avaient correspondu avec la Convention, sans intermédiaire ; cela compromettait les intérêts publics. On délibéra et on adopta la création de deux comités de gouvernement (un seul d’abord avait paru nécessaire, et on le décréta ainsi) ; l’un prit le titre de comité de Sûreté générale, l’autre de comité de Salut public. Celui-ci, fondé le 4 avril, reçut des pouvoirs ' illimités : il devint le centre de toutes les opérations; neuf membres devaient le composer ; les premiers élus furent Barrère, Delmas, Bréard, Cambon, Jean de Bry, Danton, Guyton de Morveau, Treilhard, de Lacroix. Trois suppléants leur furent adjoints; les premiers nommés étaient Cambacérès, Isnard et Lindel.

Robespierre, Sieyès, Condorcet, Quinette, Ducos, Genlis, etc., siégèrent aussi au comité de Sûreté générale. Robespierre, peu après, passa à celui de Salut public, dont il devint l’âme et dont il fit son levier pour bouleverser la France.

Dès ce moment, le meurtre régna. Ce fut la première fois qu’un peuple accepta un gouvernement, son ennemi direct, un gouvernement féroce, affamé de crimes, altéré de sang. Mais une institution manquait à ces hommes pervers, celle qui livrerait au supplice les victimes qu’eux-mémes désigneraient. En conséquence, parut un décret terrible, portant dans ses dispositions principales :

« Il sera établi un tribunal extraordinaire révolu-« tionnaire à Paris. Ce tribunal connaîtra de toute u entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 13 « à la liberté, l’égalité, l’unité, l’indivisibilité de la « République, la sûreté intérieure et extérieure de « l’État, et de tous les complots tendant à rétablir la u royauté ou à établir toute autre autorité attenta-« toire à la souveraineté du peuple, soit que les accu-« ses soient fonctionnaires civils, militaires ou simples « citoyens. Les membres du jury seront choisis par la « Convention ; les juges, l’accusateur public, les deux « substituts, seront également nommés par elle. Une « commission de six membres de la Convention est char-« gée de l’examen des pièces et de la haute surveil-« lance sur les procédures. Le tribunal prononcera « sur la validité de la récusation des juges qui pourra « être faite par les accusés. La déclaration des jurés « sera rendue à la pluralité absolue des suffrages. Les « juges ne pourront rendre de jugements s’ils ne sont « au nombre de trois. Les jugements seront exécu-« tés sans recours au tribunal de cassation; les biens « des condamnés seront acquis au profit de la Répu-« blique. »

Ainsi l’on organisa cette boucherie de chair humaine , cette dérision sacrilège de la justice et de ses formes! Dumas, à qui chaque famille française pourrait demander compte du meurtre d’un des siens, fut le président du tribunal révolutionnaire. L’humanité frémit à son nom, chacun le prononce avec horreur, et pourtant il y avait là un être encore plus exécrable.

On mit en effet à la tète du parquet un de ces démons à face humaine nés pour le forfait et la barbarie. Fouquier-Tinville, né en 1747, Picard de naissance et procureur au Châtelet de Paris, se présente avec l’un de ces caractères extraordinaires qui étonnent par un mélange incroyable de bonnes et de

14

HISTOIRE

[1793.]

mauvaises qualités : sombre, cruel, atrabilaire ; ennemi impitoyable de tout mérite, de toute vertu ; jaloux, méchant, vindicatif; toujours prêt à soupçonner, à rendre plus dure la position de l’innocence; il paraît insensible à. tout sentiment de compassion et d’équité. La justice pour lui était la condamnation : un acquittement lui causait une affliction profonde ; il n’était heureux que lorsqu’il avait provoqué la mise à mort de tous les prévenus dont il devenait l’ennemi naturel ; il mettait de l’amour-propre à lutter contre eux. Leur fermeté, leur calme en présence des juges assassins, lui causaient des transports de rage qu’il ne prenait pas la peine de dissimuler. Mais avec tant de haine pour ce qui mérite l’amour et la vénération des hommes, il se montra insensible aux attraits de la fortune, aux douceurs de la vie privée; il ne connaissait aucun genre de délassement : les * femmes, la table, les spectacles, lui étaient indiffé

rents et comme étrangers. Sobre de nourriture, si parfois il s’enivrait c’était avec du vin commun. Les orgies auxquelles il prenait part devaient avoir un motif politique, celui, par exemple, de déterminer un feu de file (1); alors il était le premier à réunir les juges, les jurés, à provoquer le désordre des libations bachiques : le vin devait lui servir à faire verser du sang. Quand en effet l'arrêt rendu était complètement meurtrier, la figure de Fouquier-Tinville rayonnait, il devenait véritablement heureux. Travailleur

(1) La feu de file, dans l’argot jacobin, signifiait que le jury condamnerait en masse tous les accusés mis en jugement ce jour-là.

L. L. L.

[1793 ] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 15 infatigable, il ne se montrait dans aucune société, en aucun lieu public, au club à peine : sa place, disait-il, n’était pas là. Mais lorsque l’abondance de ses occupations surmontait son énergie, quand sa tête fatiguée se refusait à seconder les inspirations diaboliques de son cœur, alors il s’accordait un passe-temps, il allait, à quatre heures, voir tomber sur la place de la Révolution les têtes dont il avait obtenu la mort dans la matinée: cela, disait-il, l’amusait beaucoup.

Il dépendait de ce monstre de s’assurer une fortune énorme, il mourut pauvre; son mobilier vendu ne produisit pas six cents francs : il y avait chez lui l’aspect de la misère et en lui le mépris de l’or. Sa femme, en 1826, expira de faim dans l’allée d'une des maisons de la rue Saint-Martin. Je terminerai le portrait de ce personnage par sa réponse à Robespierre qui lui demandait ce qu’il pourrait lui offrir de plus agréable, lorsque le pouvoir aurait été concentré dans ses mains :

« Le repos, et du travail jusqu’à ce qu’il soit bien prouvé qu’il ne reste plus de têtes à faire tomber. »

Robespierre, ai je dit, s’empara de la direction du comité de Salut public de concert avec Couthon et Saint-Just; ces scélérats voulaient régner sur la France : le premier aurait eu la présidence, avec l’administration des ministères de l’extérieur, de la justice et des finances; Couthon aurait dirigé l’intérieur, et le troisième, la guerre : c’était ainsi que ces nouveaux triumvirs se partageaient déjà l’autorité sur notre malheureuse patrie.

Ce n’était pas pour en faire une longue sinécure que ces différentes créations avaient lieu. Le parti de la Montagne, déterminé à en finir avec les Royalistes et les Girondins, cherchait à les frapper simultanément

du même coup. Le 8 avril, la Convention décréta que tout député convaincu de délit national serait passible du tribunal révolutionnaire. Ce même jour on enleva à Égalité sa dernière ressource , en décrétant que tous les membres de la famille des Bourbons, hors les détenus au Temple, seraient envoyés prisonniers à Marseille.

Ceci n’avait pas eu lieu sans débat. Il faut reprendre les choses de plus haut.

Égalité inquiétait la Montagne, autrefois à sa solde et maintenant sa dominatrice ; on connaissait ses liaisons avec Dumouriez, l’intrigue nouée au profit de son fils: c’en était assez pour qu’on se débarrassât de tous ensemble. La déroute de Nervinde fut appelée trahison: une députation de la Convention nationale, composée de Camus, Quinette, Lamarque, Bancal, et du ministre de la guerre Beurnonville, vint ordonner à Dumouriez de se rendre à Paris pour se justifier de sa conduite. Lui, pour toute réponse, les lit arrêter et conduire aux avant-postes ennemis : il traitait avec les alliés, et il crut le moment convenable pour dévoiler son plan ; mais ses soldats, tous fanatiques révolutionnaires, refusèrent de lui obéir. Ses propres troupes se mirent à tirer sur lui, et, en une minute, ce nouveau Monck fut contraint à prendre honteusement la fuite. Lejeune Égalité ne déserta pas; il quitta seulement la France, et après s’être caché, il passa incognito en Suisse, sauvant ainsi la fortune de sa maison. Nous le retrouverons plus tard.

Cette nouvelle, parvenue à la Convention, y fit l’effet d’un coup de théâtre. Le général Valence, l’un des compagnons de Dumouriez, était gendre du député Genlis; ce fut un prétexte pour arrêter son beau-père.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

17

Le départ du jeune Égalité devint funeste à l’cx-duc d’Orléans ; il eut beau vanter son civisme, rappeler son ‘ vote, jurer d’imiter Brutus, on le mit en état d’arrestation chez lui, puis on l’envoya à Marseille avec ses deux fils, le prince de Montpensier et le comte de Beaujolais. Avec lui partirent pour la même résidence la duchesse de Bourbon, mère infortunée du duc d’En-ghien, honteuse d’être la sœur d’Égalité; le prince de Conti, homme sans caractère, petit-fils dégénéré d'un héros, qui conserva la vie parce qu’on dédaigna de la lui ravir, et qu’on exila en Espagne oit il mourut à Barcelone, en 1814, un moment avant la restauration.

La duchesse d’Orléans, si à plaindre d’être la femme d'Égalité, se trouva malade et obtint un sursis; plus tard, et lorsqu’elle eut fermé les yeux au duc de Pen-thièvre, son vertueux père, elle aussi passa les Pyrénées et ne rentra qu’après le retour de Louis XVIII.

Cette mesure foudroya Égalité ; il vit la chute de ses espérances et il continua à faire parade de républicanisme, ce qui l'avilissait de plus en plus. Brissot, qui le soutenait, essaya de perdre Marat. Les Girondins, harcelés par cette bête fauve, se joignirent à Brissot, et, le 13 avril, la Convention décréta .Maratd’accusation, comme aspirant à la tyrannie. Mais l’anarchie était trop puissante pour qu’on pût la vaincre dans son fils le plus cher. Le 24 du même mois, Marat, ayant paru devant le tribunal révolutionnaire, fut acquitté solennellement et ramené en triomphe, couronné de lauriers, au sein de celte assemblée qui avait voulu s’en délivrer.

Avant ce jour, les Montagnards, pour rendre la pareille à la Gironde, firent présenter à la Convention une demande signée par toutes les sections de Paris, pour que le procès fût fait également à Brissot, Ver-

18 HISTOIRE [1793.]

gniaud, Gensonné, Guadet, Valazé, Fauchet, Ponté-coulant, Lanjuinais, Mercier, etc., et autres, soit qu’ils fissent partie de la faction opposée, soit que leur mérite importunât les meneurs; l’assemblée en majorité déclara la pétition calomnieuse; son rejet inspira le besoin d’un coup de main, et, dès ce jour, le 31 mai fut préparé.

Pendant que la discorde agitait ainsi la prétendue représentation nationale, celle-ci multipliait les décrets désastreux. L’on créa, le 5 mai, douze cents millions d’assignats, qui augmentèrent d’autant la masse énorme de cette monnaie fictive déjà en circulation et que l’on avouait être de trois milliards cent millions, tandis qu’en réalité elle s’élevait au-dessus de sept et peut-être allait à huit milliards.

Les navires neutres chargés pour des ports ennemis étaient déclarés de bonne prise. Le 20 mai, parut l’emprunt forcé d’un milliard, qui devait en rapporter deux et pour lequel on n’accepterait pas le papier-monnaie. Les riches sertis, au terme de la loi, seraient passibles de cette avance. Où étaient-ils les riches eu ce moment? Le maximum fut mis en pleine activité ; on condamna à six ans de fers quiconque vendrait du numéraire; enfin la Convention en délire, semblable aux harpies de la Fable, s’attaquait à tout et souillait tout ce qu’elle touchait.

En vertu du principe de la souveraineté du peuple, la Convention abandonna la salle du manège et s’installa dans le château des Tuileries, à la salle de spectacle que l’on prépara exprès : le 10 mai, eut lieu cette translation. Là on porta la peine de mort contre toutdésappréciateurdu papier-monnaie; on ajouta de nouveaux pouvoirs à ceux confiés au comité de Salut

public; on envoya quatre-vingt-seize commissaires dans les sections de Paris pour ranimer l'esprit public, et surtout pour y intriguer contre les Girondins.

Collot d’Ilerbois proposa la fermeture des théâtres, lui, comédien rancuneux ; la suspension de tous (es travaux, de toutes les industries.... ' Il ajouta : « qu'on tire « le canon d’alarme, qu’on supprime les journaux « modérés; il faut, avant de se porter en masse à l’en-« nemi, que les sociétés populaires, qui connaissent « les opinions de tous les individus, désignent au « peuple les citoyens dont les principes sont sus-« pects. »

Guadet, en réponse, et prévoyant le sort destiné à ses collègues et à lui-même, proposa le renvoi de toutes les autorités parisiennes ; que le provisoire de l’administration fût remis aux districts, et que tous les suppléants aux députés courussent se réunir à Bourges, pour y former, en cas de besoin, une nouvelle Assemblée nationale.

Barrèrele combattit; il déclara que ce serait détruire le point d’unité, mais que pour contre-balancer les menées des conspirateurs, il serait bon de nommer ad hoc une commission investie de la puissance dictatoriale et qui protégerait les députés.

Cette proposition fut accueillie, et la commission des Douze prit naissance : pensée conservatrice qui avorta parce qu’elle venait trop tard ; plus tôt elle eût aidé au maintien de l’ordre. Henri Larivière, Rabaud-Saint-Étienne, Boyer-Fonfrède, Kervalegan, etc., furent élus. Le comité de Salut public ne voulut pas la reconnaître ; ses membres s’adressèrent à la Convention et proposèrent le décret suivant :

Io La Convention nationale met sous la sauvegarde

[1793.]

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

20

HISTOIRE

[1793.]

spéciale des bons citoyens de Paris la fortune publique , la représentation nationale et la ville de Paris.

2° Chaque citoyen de Paris sera tenu de se rendre sur-le-champ au lieu de rassemblement de sa compagnie.

3° Insignifiant et (le détail.

4° Le poste de la Convention sera renforcé de deux hommes par compagnie, et nul ne pourra se faire remplacer.

5° Mesures de célérité.

6° Nomination d'un commandant général.

7° On lèvera à dix heures du soir les séances de chaque section.

8° Aucun étranger à la section n’y délibérera.

9° Article relatif aux rapports des sections entre elles.

10° La Convention nationale charge la commission îles Douze de lui présenter incessamment les grandes mesures qui doivent assurer la liberté et la tranquillité publique.

11° Proclamation du présent décret.

La commission essaya de se donner de la force; son premier acte fut de procéder contre Hébert, substitut du procureur-syndic de la commune, auteur du Père Duchesne, feuille incendiaire, non moins infâme par son langage ordurier que par scs sanglantes maximes. Dobsent, président de la section de la Cité et vrai boutefeu , Varlet, chef en sous-ordre des agitateurs, furent atteints comme Hébert par la mesure de la commission.

Cet acte si convenable irrita les sans-culottes ; tous crièrent à la tyrannie. De chaque section, des députés vinrent le dénoncer à la Convention comme attentatoire à la souveraineté du peuple : on aurait cru que

[1'93.) DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 21

l’anarchie faisait partie intégrale de cette souveraineté. Un des orateurs (celui de la Cité) osa dire : «..... Le

« temps des plaintes est passé ; nous venons vous avera tir de sauver la république, ou nous la sauverons « nous-mêmes.... 11 en est temps encore ; punissez une a commission infidèle qui viole les droits de l’homme « et du citoyen. La section de la Cité demande, par « l’organe de ses mandataires, la traduction au tribuir nal révolutionnaire de la commission des Douze. »

Isnard présidait l’assemblée ; Provençal de naissance , Girondin d’affection, il s’écria :

« Puisque vous êtes les magistrats du peuple, écou-« tez les vérités que je vais vous dire au nom de la loi : a ..... S’il arrivait que la Convention nationale fût

« violée par des conspirateurs, je vous le déclare au « nom de la France,Paris serait rayé du sol de larépubli-« que... ; et, peut-être bientôt, on chercherait sur les « rives de la Seine si Paris a existé. Non-seulement la a vengeance nationale tomberait sur les assassins des « représentants du peuple, mais aussi sur les magis-« trats qui n’auraient pas empêché ce grand crime. Le « glaive de la loi, qui dégoutte encore du sang du « tyran , est prêt à frapper de nouveau tout audacieux « qui tenterait de s’élever au niveau de la Convention. »

Les hurlements des pétitionnaires, les vociférations des tribunes et delà Montagne, couvrent la voix de l’orateur. Marat dit :— « Vous êtes un tyran ! un infâme « tyran ! je demande la parole contre vous. » — « Oh ! « ajoute Couthon,l’on veut égorger les patriotes!» Challes, Thureau, Thuriot, poursuivent :— « Il faut résis-« ter à l’oppression.....Président, vous êtes un tyran ! » La gauche tout entière se lève et proteste contre ce discours. Isnard, pour détourner l’orage, essaie de

dire que l'ordre du jour est la convocation des assemblées primaires; Robespierre, avec véhémence, lui réplique : C’est la liberté qui est à l'ordre du jour.

Jamais l’assemblée n’avait été en proie à pareil tumulte. La voix tonnante de Danton s’élève au milieu de la clameur :

« Je déclare à la Convention et à tout le peuple a français que si l’on persiste à retenir dans les fers a des hommes dont tout le crime est un excès de pâte triolisme ; que si on refuse la parole à leurs défen-« seurs, nous tous, bons citoyens qui sommes ici, « résisterons.....Je proteste contre votre tyrannie, et « le peuple jugera. »

Danton en appelait au peuple ! voulait-il jouir du privilège refusé à Louis XVI dont c’était le droit. L'appel au peuple ! monstres, vous l’avez enseveli sous l’échafaud de Louis XVI !

Isnard se couvre; Bazire s’élance vers lui, dans le but avoué de lui arracher son chapeau. On refuse au président la parole. Legendre, en ancien boucher, attaque Guadet à coups de poing. Un incident augmente la confusion : la commission des Douze avait fait prendre les armes à plusieurs bataillons fidèles. Des députés ne purent sortir ; on cria des deux parts à l’oppression. Bientôt les sans-culottes accoururent en armes et plus nombreux. La Convention alors, réellement investie, céda à la terreur : elle laissa imprimer dans le Moniteur qu’elle avait décrété la dissolution du comité des Douze, ce qui était faux, quoique par le fait son impuissance, dès cette heure fatale, équivalût à une suppression.

Séance du 29 mai à la Convention nationale. —Mot piquant de Lanjui-nais. — Danton jette le masque. — La Commune usurpe le pouvoir. — Knil du 30 au 31 mai. —Actes insurrectionnels à l'Evèché et à i Hôtel*

de-Ville. — Détails de la fameuse journée du 31 mai 1793.

Ce mouvement avait lieu le 28 mai; il continua pendant la nuit. Le lendemain, la ville de Paris ressemblait à une place de guerre : chacun était en armes. Le canon grondait, le tocsin y répondait. Les Girondins, parvenus au bord de l’abime, se virent perdus ; néanmoins peu d’entre eux abandonnèrent le champ de bataille. Isnard présidait encore la Convention ; Lanjuinais faisait entendre des paroles de sagesse, lorsque Legendre beugla plutôt qu’il ne dit : ,

« Il y a un complot formé pour faire perdre la

« séance ; si Lanjuinais ne cesse de parler, je déclare « que je vais le jeter en bas de la tribune. » — « Eh ! a citoyen, riposte le spirituel et ferme Breton, agis « légalement : fais décréter que je suis un bœuf, et puis « tu m’assommeras constitutionnellement »

Jean-Bon-Saint-André prétendit que la commission des Douze était une monstruosité contraire à tous les principes ; cependant au scrutin on la conserva à l’aide d’une majorité de deux cent soixante-dix-neuf votants contre deux cent trente-huit. A ce résultat, la Montagne déclare qu’on ne veut plus de cette tyrannie, et Danton, qui met de la franchise dans le crime, dit : « Après avoir prouvé que nous passons nos ennemis « en prudence, nous leur prouverons que nous les « passons en audace et en vigueur révolutionnaire. »

24 HISTOIRE [I793.J

Des applaudissements couvrirent cette déclaration. La séance, levée au milieu d’une agitation sans pareille, fut continuée cette même nuit chez Robespierre. Là on vit Couthon, Danton, Marat, Saint-Just. Lebas, Carrier, Fouquier - Tinville, Dacti, Legendre, Billaud-Varennes, Dumas, Fouché, Barrère, Tallinn, Romme, Collot d’Herbois, Cambon et quelques autres; Hébert, déjà mis en liberté, n’y manqua pas, non plus que Chaumette, Anacharsis Cloots, Benta-bolle, Jean-Bon-Saint-André, Merlin de Douai et tous les forcenés anarchistes ; là on détermina l’heure prochaine de la chute des Girondins. Ces hommes, sans vertus réelles, qui avaient froidement versé le sang du juste afin de laisser croire à leur républicanisme, qui, cause première des malheurs de la France, voulaient maintenant la sauver, la ramener au port, ne méritaient aucune pitié, et aucun d’entre eux ne trouva de défenseurs parmi ces Montagnards ennemis. La liste définitive des députés à proscrire fut arrêtée, et l’on remit au peuple excité le soin de poursuivre ces coupables dont d’autres criminels se séparaient.

De Louis XVI, la puissance avait passé à l’ Assemblée législative, qui ne la transmit pas à la Convention nationale; car, dès le 10 août 1792, la Commune de Paris s’en était emparée. Celle-ci, composée de tous les plus forcenés Jacobins, gouvernait la populace des faubourgs et le noyau des Marseillais , qui n’avaient pas encore quitté la capitale de la France. Grâce à ces auxiliaires, les magistrats municipaux, avec Robespierre et Marat, étaient les souverains réels. Ainsi, l’anarchie conduisait au despotisme ; ce qui arrivera nécessairement toutes les fois que la violence viendra se mettre à la place du droit.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

La nuil fut agitée ; les rues étaient parcourues par une foule d’hommes armés et de curieux ; des cris de mort étaient poussés contre les Girondins et contre les Douze; on tirait des coups de fusil et de pistolet. Bientôt, aux approches du jour, le canon gronda et l’on battit la générale ; l’air était calme et pur : le soleil du 31 mai brilla de son plus bel éclat. Le mouvement augmenta; dès le matin, les gardes nationaux prirent les armes : on avait dès la veille fermé les barrières , et aucune voiture ne roulait.

La terreur gagnait les esprits. Les Girondins, effrayés comme les autres, ainsi que les ministres, avaient passé la nuit hors de leurs maisons. Buzot, Louvet, Barbaroux, Guadet, Bcrgoing, Rabaud-St-Étienne, tous réunis et rassemblés dans une chambre à la butte des Moulins, yrestèrentla nuit entière, armés et défendus par des barricades. On ne les y tourmenta point; le courage leur revint, ils se rendirent de bonne heure aux Tuileries, et la séance s’ouvrit aus-’ sitôt.

Dès la veille, la Commune de Paris avait convoqué à l’Évêché les commissaires de toutes les sections, pqur y former Vunion républicaine. Là, ces factieux, opposés à d’autres rebelles, se déclarèrent endroit d’insurrection, et ordonnèrent que le tocsin recommencerait son glas sinistre, que la sortie de Paris serait interdite, et que la générale appellerait les citoyens à la défense de la patrie.

Le 31, Dobscnt, président du comité insurrectionnel, suivi des commissaires des sections, munis de pleins pouvoirs, paraît à F Hôtel-de-Ville et déclare au conseii-général assemblé que le souverain (le peuple) a annulé les pouvoirs de toutes les autorités. Il

H.

2

2G HISTOIRE [179:1.] dit, montre les actes, et après la vérification faite, le maire, les officiers municipaux, les membres du conseil-général, se retirent. Mais comme ceci n’était qu’une autre comédie convenue entre eux, dès cette marque de soumission donnée, Dobsent consulte ses acolytes, et tous conviennent que le corps municipal a bien mérité de la patrie, et qu’on peut le rétablir.

Cette jonglerie, inutile eu apparence, avait un but, celui de rendre les pouvoirs illimités, afin qu’ils pussent aider l’insurrection. Henriot fut ensuite nommé commandant en chef provisoire ; cet homme, exportier, ex-cocher, misérable, imbécile,méprisé, sans aucun talent et souillé de tous les vices; féroce et lâche, insolent et bas valet, capable d’égorger des malheureux désarmés, et hors d’état de combattre des troupes réglées; monstre toujours ivre, toujours furieux, et qu’on donna pour successeur au marquis de Lafayelte : c’était par trop rabaisser ce dernier.

En même temps, une haute-paie de quarante sous est promise à chaque citoyen qui, se rendant à la maison commune, combattra pour la cause de la liberté et de l’insurrection. Le paiement de cette canaille fut assigné sur les premiers fonds de l’emprunt forcé; ainsi on gaspillait cette unique ressource de la patrie. ,Quatre-vingt mille hommes, ou se rangeaient du parti des insurgés, ou (et c’étaient ceux des sections du Mail, delàButte-des-Moulinset des Champs-Elysées) se rendaient à leur place d’armes en gens qui n’ont pas encore pris un parti décidé. Cependant la contenance ferme de ces derniers inquiétait les Montagnards , qui, pour se renforcer, violèrent la loi qui punissait de mort ceux qui tireraient le canon d’alarme placé au terre-plein du

B

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 27 Pont-Neuf sans le commandement exprès de la Convention. Henriot, avec un groupe de misérables, ses complices, chassa la troupe qui gardait ces pièces, et bientôt après on entendit gronder le signal de la patrie en danger. La consternation remplit Paris, et le plus brave se crut à sa dernière heure.

Danton était à la tribune ; il préparait l’assemblée à recevoir la députation insurrectionnelle : dès qu’elle eut été admise, elle demanda la suppression des Douze, leur mise en jugement et l’épuration de la Convention nationale. La discussion s’engage : Malarmé, Dufriche, Valazé, Thuriot, Mathieu Cambon, s’injurient, s’attaquent et se défendent tour à tour. Les tribunes se mêlent à la querelle : leurs cris impératifs soutiennent l’émeute. Vergiiiaud, Rabaud, tâchent de rétablir l’ordre et d’obtenir le silence. On annonce une autre députation, celle de la Commune ; elle est introduite ; son orateur dit :

« Représentants, un grand complot a été formé, « mais il est découvert. Le peuple, qui s’est soulevé « au 14 juillet et au 10 août pour renverser la tyran-« nie, se lève de nouveau pour arrêter la contre-« révolution. Le conseil-général nous envoie pour vous a faire connaître les mesures qu’il a prises. La pre-« mière a été de mettre les propriétés sous la garde « des républicains ; la seconde, de donner quarante « sous par jour aux républicains qui resteront en armes ; « la troisième, de nommer une commission qui corres-« ponde avec l’assemblée. Dans ce moment de tu-« multe, le conseil-général vous demande d’établir « cette commission dans une salle voisine où elle puisse « se concerter avec vous. »

Répondre favorablement à cette prétention dernière

28 HISTOIRE [ 1793.]

était se donner de nouveaux maîtres; la Convention passait en tutelle. Guadet s’écria : « La Commune , en « prétendant qu’elle a découvert un complot, ne s’est « trompé que d’un mot, elle l’a exécuté..... » Les tribunes lui coupent la parole, la Montagne vocifère, et l’assemblée, cédant à la peur, accepte tout ce qui lui est intimé. Sa lâcheté rend l’insurrection plus exigeante ; chaque pas que le pouvoir fait en arrière est un pas que l’anarchie fait en avant.

Voici venir le faubourg Saint-Antoine : il prétend que la section de la Butte-des-Moulins, retranchée dans le Palais-Royal avec ses canons et son équipage de guerre, a arboré la cocarde blanche; il faut donc l’exterminer. Cependant il y a des pourparlers; on s’explique, on s’embrasse; ladite section renonce à défendre la représentation nationale, qui reste seule à se débattre contre les insurgés.

Barrère propose l’abolition de la commission des Douze ; alors une troisième députation de la Commune se présente, apportant F ultimatum résolu. Le procureur-syndic du département, Lhuillier, dit en s’adressant à la Convention :

« Depuis longtemps on calomnie aux yeux de l’uni-« vers la ville, le département de Paris. Les mêmes « hommes qui ont voulu perdre cette belle cité dans « l’opinion publique sont les fauteurs des massacres « de la Vendée ; ce sont eux qui soutiennent et qui « flattent les espérances de nos ennemis; ce sont eux « qui avilissent les autorités constituées, qui cher-« chcnt à égarer le peuple pour avoir le droit de s’en « plaindre ; ce sont eux qui vous dénoncent des com-« plots imaginaires, pour en créer de réels; ce sont « eux qui vous ont demandé le comité des Douze,

[1793.]

DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

29

« pour opprimer le peuple; ce sont eux enfin qui, par a une fermentation criminelle, par des adresses conte trouvées, par leurs correspondances, entretiennent « les haines et les divisions dans votre sein... » Il poursuit, dénonce les projets fédéralistes, et demande justice d’Isnard, qui a dit : Pans sera rayé de la liste des cités. Enfin, il demande vengeance contre les Douze, contre beaucoup d’autres coupables,'et en désigne soixante-douze environ.

Grégoire présidait en ce moment. Il donne gain de cause aux insurgés, en invitant les chefs aux honneurs de la séance. Les députations victorieuses en vahissent l’enceinte, vont s’asseoir à la Montagne, et y fraternisent publiquement avec les membres leurs complices.

Les Girondins, ayant Vergniaud àleur tête et suivis de presque tout le côté droit, déclarent que la Convention n’est pas libre, et sortent de la salle. Quitter la partie, c’était la perdre. La Plaine, épouvantée, ne sait ce qu’elle doit faire ; à ce départ impolitique , la joie éclate sur la Montagne et dans les tribunes. Chabot veut l’appel nominal, afin que la France connaisse les déserteurs. Hélas! ceux-ci tardent peu il reparaître ; menacés au dehors par les section-naires go armes, ils rentrent, on les siffle, on les bafoue. Robespierre veut que le peuple soit satisfait avec promptitude et vigueur... «Concluez, lui cric Ver-« gniaud. — Prenez patience, répond l’orateur, je « vais conclure, et contre vous; contre vous, qui, « après la révolution du 10 août, avez voulu conduire « il l’échafaud ceux qui l’ont faite; contre vous, qui « n’avez cessé de provoquer la destruction de Paris, « qui avez voulu sauver le tyran; contre vous qui avez

30 HISTOIRE [1793.]

< conspiré avec Dumouriez.... Ma conclusion, c’est le « décret d’accusation contre tous les complices de Du-« mouriez et contre tous ceux désignés par les péti-« tionnaires. »

Cette apostrophe foudroyante anéantit Vergniaud; la Convention, entraînée par la terreur, et sachant qu’elle était investie, passa sous le joug. Un décret fut rendu, par lequel ou cassa la commission des Douze, avec ordre de saisir leurs papiers et de faire un rapport à ce sujet. Il était, en outre, statué dans ce décret, que la force armée (l’insurrection militante) serait maintenue, que les autorités veilleraient à la tranquillité publique, et qu’on enverrait aux départements une proclamation pour les éclairer sur les résultats de cette journée, que les royalistes ne manqueraient pas de calomnier.

La victoire demeurant à la Montagne, on crut que tout était fini. Il n’en fut rien cependant. Le lendemain, la commission de l’Évêché continua de s’assembler et de prendre des mesures menaçantes. A l’entendre, il fallait poursuivre l’insurrection, car les députés coupables étaient encore en liberté (1).

En effet, le 2 (c’était un dimanche), le canon d’alarme du Pont-Neuf gronde de nouveau, les cloches sonnent le tocsin, la générale est battue dans tous les quartiers; les bataillons armés débouchent sur la Convention et l’investissent; Henriot fait avancer l’artillerie, forte de cent soixante bouches à feu ; ou établit auprès des fourneaux, des grils pour chauffer les

(I) Les membres de la commission des Douze, et vingt-deux autres députés, pris parmi les Girondins et ceux qu’on soupçonnait de royalisme. L. L. L.

[H93.J DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 31 boulets à blanc ; on rappelle clans Paris les demi-brigades qu’on envoyait dans la Vendée. Chaque soldat reçoit un corset (assignat de cent sous), et on les amène, eux aussi, dans la rue Saint-Honoré, le jardin, les cours des Tuileries et le Carrousel. Quatre-vingt mille hommes, aveuglés par le fanatisme, vont dicter des lois à ki Convention.

La Montagne et la Plaine y étaient au grand complet; tous les Girondins, excepté le courageux Barbaroux, avaient reculé devant le péril et se tenaient cachés. La séance est ouverte; Drouet, Jullien de Toulouse, Robespierre jeune, Legendre, se précipitent sur Lanjuinais, qui parlait, à la tribune, de justice, d’équité, de vertu ; ces furieux veulent l’on arracher. Cet odieux spectacle indigne les sans-culottes eux-mêmes. Jullien de Toulouse, seul, ne rougit pas. Pour distraire l’assemblée, les orateurs de l’émeute se présentent et prennent la parole :

« Depuis quatre jours, disent-ils, les citoyens de « Paris sont sous les armes; depuis quatre jours, ils « réclament auprès de leurs mandataires leurs droits « indignement violés, et depuis quatre jours, leurs « mandataires se rient de leurs plaintes. Il faut qu’on « mette les conspirateurs en état d’arrestation provi-« soire ; il faut qu’on sauve le peuple sur-le-champ, ou « il va se sauver lui-même. »

L’exaspération des Jacobins est au comble : on entend ces mots : Aux armes! aux armes! les femmes poussent des cris ; les lâches tremblent ; Lanjuinais, seul calme, se justifié; insulté de nouveau par Jullien et Drouet, il leur dit : « Le sacrificateur qui traînait « jadis à l’autel une victime, la couvrait de fleurs et « de bandelettes, et ne l’outrageait pas. » Mais que

34 HISTOIRE [1793.]

peuvent des mots contre la violence? La lutte continue; Lacroix, zélé Montagnard , voulant sortir de la salle, y est violemment repoussé ; il se plaint : les autres députés sont traités coinmelui. Boissy-d’Anglas a ses vêlements déchirés ; alors la majorité de l’assemblée voit constater son asservissement. Le président, Hérault de Séchelles, se transporte avec ses collègues auprès des canonniers, mais Ilenriot les repousse en leur disant : Canaille, vous ne sortirez pas que les vingt-deux et les Douze ne soient décrétés d’arrestation.

11 est faux, comme l’avance M. Thiers , que le président ait ordonné d’arrêter ce rebelle; au contraire, bien loin de lui faire tête, il se rendit au jardin, du côté du pont-tournant , pour s’assurer positivement de la situation critique où se trouvait l’assemblée ; mais là encore on lui déclara que la Convention était prisonnière. Marat accourt, fatigué de cette comédie : « Je « somme, dit-il, les députés qui ont déserté la salle « de rentrer à leur poste. » Ceux-ci obéissent; ils regagnent leurs sièges, pâles, consternés, abattus, car leur perte prochaine est positive. Alors Couthon, avec une effronterie qu’on a peine à concevoir, apostrophe ainsi l’assemblée :

« Représentants, vous le voyez, le peuple vous « obéit et vous respecte ; vous êtes libres; rien ne doit « vous empêcher de voler légalement sur la question « qui vous est soumise : hâtez-vous de combler les « vœux des bons citoyens. » Le vole a lieu, et tous les députés proscrits par le comité de l’Évêché le sont par leurs propres collègues. La liberté n’existe plus que de nom ; elle fait place au règne absolu de l'arbitraire. Les députés ainsi sacrifiés essayèrent de se soustraire par la fuite à la mort qui les menaçait. On

[1793.] DE LA RÉVOLUTION' FRANÇAISE. 33 apprit l’évasion des ministres Lebrun, Roland et Cía-vieres, des députés Brissot, Bergoing, Buzot, Chambón , Corsas, Grangeneuve, Larivière, Laborie , Lesage, Louvet, Lydon, Rabaud-Saint-Étienne, Vigée. On arrêta Vergniaud, Gensonné, Pétion, Valazé, Bi-roteau, Guadet, Gardien, Boileau, Bertrand, Molle-vaut, Gomaire; mais quelques-uns d’entre eux trouvèrent moyen de s’échapper.

Les députés libres se réfugièrent dans le Calvados et dans l’Eure. La ville de Caen se déclara insurgée contre la Convention; la guerre civile était ouverte par ceux-là mêmes qui accusaient les Vendéens de défendre leur culte et le trône des rois; ils organisèrent un point de résistance, se flattèrent de vaincre en s’appuyant sur les soulèvements révolutionnaires de Lyon et de Marseille qui avaient lieu à cette époque et dont je parlerai plus loin ; mais les Girondins étaient condamnés irrévocablement. Mandataires égarés, ils allaient porter la peine de leurs fautes; ils allaient être frappés par leurs propres complices, qui devaient bientôt, eux aussi, s’exterminer les uns les autres.

Soixante-treize conventionnels se récusèrent et protestèrent contre les journées du 31 mai et du 2 juin. Cet acte de courage amena leur proscription. Ils furent mis en état d’arrestation ; mais la journée du 9 thermidor les sauva. Parmi ceux qui avaient été déjà condamnés, comme ayant fait partie des Douze ou des Vingt-deux, Brissot, Pétion, Buzot,Duchûtel, Barbaroux, cherchèrent un asile dans les départements ; ils se dispersèrent en tous sens, en Normandie, en Bretagne, à Bordeaux, à Nîmes, à Marseille.

La Normandie reçut la plus grande partie des proscrits. Brissot, Barbaroux, Guadet, Louvet, Salles,

2,

34 HISTOIRE [1793.]

Péliooj Bergoing, Lesage, Cassy, Kervalegan, se retirèrent au chef-lieu du Calvados (Caen). Les administrations de l’Eure, de l’Orne, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, de la Mayenne, de la Loire-Inférieure , d’Ille-et-Vilaine , se constituèrent Assemblée centrale de résistance cl l'oppression. Félix Wimpffen, général au service de la république, organisait une armée le long de la côte de Cherbourg. On eut la témérité de lui offrir le commandement en chef des forces de VAssemblée centrale : capitaine aussi présomptueux que médiocre, il eut celle de l’accepter.

Wimpffen était né d'une famille noble de Deux-Ponts. Entré au service, il se distingua parsa bravoure en Corse, à Mahon, à Gibraltar, en Amérique. Devenu général, il fut licencié à la paix de 1783. Le bailliage de Caen le nomma aux États-généraux. Mécontent de la cour, il prit part aux actes hostiles de la minorité de la noblesse et marcha ensuite avec les révolutionnaires.

Rentré depuis 1790 au service avec son ancien grade, il défendit Thionville en 1792 contre la coalition, et rejeta l’offre d’un million qui lui fut faite par l’ Autriche. Après cinquante-cinq jours de siège, la place fut délivrée. La Convention décréta que 'Wimpffen avait bien mérité de la patrie. Il refusa le ministère de la guerre et se rendit quelque temps après à Cherbourg, où il £ se lia avec les proscrits. Il écrivit à Custine pour l’en

traîner dans son parti, aux Parisiens pour les détacher des démagogues, se vanta d’avoir bientôt sous ses ordres une armée de soixante mille hommes, et ne fit absolument rien, soit imprévoyance, nullité ou trahison. Use laissa surprendre et battre à Pacy-sur-Eure, futpris, mais se sauva, et ne reparut qu’après le 18 brumaire. Il reprit du service et mourut ignoré en 1814.

Les députés vaincus furent saisis ou traqués. Le vertueux Pétion alla mourir dans un champ, où les loups le dévorèrent; d’autres se tuèrent de désespoir; le reste s’évada et périt çà et là de faim, de misère ou sur l’échafaud. La justice de Dieu fut prompte et complète.

C’était une époque terrible où les passions exaltées se déchaînaient, où le prétendu patriotisme n’était que de la rage, et où la résistance se montraitsous le caractère de la faiblesse : lutte effroyable, où chaque jour on immolait des victimes au nom de la liberté, où le peuple était esclave et où l’égalité n’existait que parmi les assassins. Il faut avoir été témoin de ces horribles catastrophes, pour s’en faire une idée. Tout autre pouvoir, quelle que soit son origine, lui sera toujours préférable. Malheur et exécration à qui doterait de nouveau le pays d’un semblable gouvernement !

Oui, je le répète, cette époque ne ressemble à aucune autre. J’ai vu la main de fer de Napoléon, j’ai assisté à la terreur de 1815, faible image de ces trois sanglantes années ; je me suis toujours indigné lorsqu’au second retour du roi,'j’entendais comparer la justice du souverain à l’aveugle furie du jacobinisme. La France, depuis 1792 jusqu’au mois d’août 1794, fut constamment sillonnée par la foudre révolutionnaire. La plus chétive commune eut ses dénonciateurs, ses spoliateurs, ses victimes et ses bourreaux. Souvent le ridicule se mêlait à l’atroce.

Sur le clocher d’un village du Limousin flottait le drapeau tricolore obligé... il disparaît... grande rumeur. On le cherche ; vingt suspects sont arrêtés ; c’est un complot conçu d’intelligence avec Pitt et Cobourg.... lorsqu’un paysan, errant dans la forêt voisine, aperçoit des lambeaux d’étoffe bariolée qui pendent à la cime

36 HISTOIRE [1793.] d’un arbre; on y grimpe, el l’on y trouve un nid de pie ; l’oiseau voleur a fait une couche molle à sa progéniture avec le drapeau national... Oli ! la bête sacrilège, royaliste et liberlicide! on la saisit, on la décapite , et du tout on dresse procès-verbal qu’on envoie à la Convention : et celle-ci félicite la commune de Saint-Yrieix de son civisme.

Des lois favorables aux mauvaises mœurs furent rendues; on encouragea la débauche; on renouvela les erreurs impies du polythéisme : la liaison fut une déesse dont l’échafaud devint l'autel. Quiconque était vertueux périssait du dernier supplice; on honorait la délation. Oh! l’horrible époque! qui la regrette est l’ennemi de la France et mérite un sévère châtiment.

L’acte le plus insensé de cette ère de crimes et d’extravagance fut la rédaction de la Constitution de 1793. Jamais la folie la plus délirante ne produisit une œuvre pareille. Les misérables qui la rédigèrent en eurent une telle frayeur, qu’ils ne purent se résoudre à en faire l’application. C’était l’anarchie complète avec ses aberrations et ses fureurs; c’était le bon sens immolé à la démagogie. Robespierre en eut honte, et, après le 9 thermidor, on se hâta de l’annuler. Ainsi, depuis le 10 août jusqu’à ce jour, la France n’eut pas de loi fondamentale ; elle exista sans constitution , selon le bon vouloir de ceux-là mêmes qui avaient renversé la puissance absolue.

La victoire remportée par la Montagne à Paris n’avait pas d’échos aux armées. La Vendée faisait des progrès; le combat d’Arion devenait mutile ; les Autrichiens prenaient Condé (13 juin) ; les Espagnols, Belle-garde (24 juin) ; Lyon, Marseille, se maintenaient dans leur révolte ; enfin le 13 juillet, Marat, l’infâme Marat

■

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 3T tombait frappé du poignard de Charlotte Corday. Celte fille étrange, issue d’une famille noble, républicaine par principes, sans religion aucune, forma le projet de délivrer la France de Fun de ses bourreaux. Exaltée par la conversation des députés réfugiés à Caen, elle arrive à Paris, sollicite un rendez-vous.de Marat qui le refuse; elle insiste, vient chez lui pendant qu’il prenait un bain, est introduite, et tandis que le scélérat lit un papier qu’elle lui a remis, Charlotte Corday lui plonge un poignard dans le sein. Marat crie au secours ; mais la blessure est mortelle, il expire. La vierge stoïque n’essaie pas de fuir; on l’arrête, on lui fait son procès, et elle va au supplice du même air dont elle aurait été à une fête républicaine.

La mort de Marat épouvanta les Jacobins. Privés de leur complice, ils en firent un dieu. Son corps fut porté au Panthéon, d’où l’indignation populaire devait l’exhumer un jour pour le jeter dansl’égout de lame Montmartre. Son cœur, mis dans une urne d’agate, reçut d’abord au Luxembourg, puis au Carrousel, les honneurs de l’apothéose. Il veut des litanies au saint cœur de .Marat, et je n’ose pas répéter jusqu’à quel point ces misérables fanatiques poussèrent leur impiété sacrilège.

Le châtiment de Marat fut en pure perte, ou plutôt il servit de prétexte à d’autres assassinats non moins criminels, quoique juridiques en apparence. Franchet, Duperret, périrent parce que Charlotte Corday les avait connus.

Audouinle conventionnel, le chevalier de Cubières, chantèrent le grand homme immolé ; le sculpteur Beau-valet modela son buste, dont la Convention décora son enceinte. David , en peignant Marat expirant, fit un

38

HISTOIRE

[1793.]

horrible chef-d’œuvre. Au reste, il ne possédait au moment de sa mort qu’un assignat de vingt-cinq sous. Sa concubine, que, suivant Chaumette, il avait prise pour femme un jour de beau temps et à la face du soled, obtint une pension sur l’État.

Cet événement mit la discorde entre deux hommes jusque-là unis,Robespierre et Danton; le premier, aspirant à la tyrannie, sentit qu’il n’y parviendrait pas tant qu’il aurait devaut lui ce terrible adversaire. Couthon, Coflinbal, Saint-Just, Lebas, Henriot, étaient les appuis de Y incorruptible. Avec eux, il espérait faire oublier les qualités qu’il n’avait pas; l’échafaud d’ailleurs devait le délivrer de tous les généraux dont la renommée ferait ombrage à son ambition. Ce fut la cause de la mort de Custine, de Luckner, de Biron, d’Alexandre de Beauharnais, de Westermann, de tous les guerriers, en un mot, qui marquaient alors.

• Il ne laissa pas non plus en repos les hommes d’un grand nom, mais sans talents, et ceux dont le mérite augmentait l’illustration. Il attaqua les célébrités contemporaines , et au moment même où elles tombaient sur l’échafaud, il envoyait au supplice les républicains dévoués, ceux dont la conduite révolutionnaire était irréprochable. Il voulait seul gouverner la France : voilà pourquoi l’adroit conventionnel cherchait à se '. débarrasser de ses complices.

Tels étaient les deux hommes qui allaient se disputer le pouvoir dont Marat en mourant avait rompu l’équilibre. D’un côté, il y aurait audace, irréflexion, confiance ; de l’autre, dissimulation profonde, opiniâtreté constante, ruse satanique. Danton agirait ouvertement ; il transporterait le combat au milieu de la place publique et descendrait, s’il le fallait, dans l’arène.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

39

Robespierre , suivant une route opposée, ferait une guerre sourde, cachée, obscure, qui au besoin pourrait être désavouée sans néanmoins la suspendre un moment. 11 n’attaquerait pas son adversaire en face, mais il ferait si bien jouer ses ressorts que la fortune finirait par se ranger de son côté.

La république se trouvait dans une position périlleuse ; la Montagne voyait avec effroi arriver à Paris les députés des sections primaires, ceux-là mieux que tous autres revêtus du véritable caractère de représentants du peuple souverain. Le bruit se répandit qu’ils se proposaient de chasser la Convention et de se mettre à sa place. On employa contre eux la ruse et la violence ; on ferma les barrières; on les mit en chartre privée, tandis qu’on écartait ceux qui auraient pu les éclairer; on les environna de Jacobins, de femmes perdues; on les amena à l’Évêché ; on entendit les plaintes des départements; on promit d’y satisfaire; on s’embrassa, on fraternisa, et ces députés, ainsi séduits, s’en retournèrent ardents révolutionnaires et chargés d’amples pouvoirs, afin de mettre au pas leurs concitoyens.

Danton, à qui les moyens de terreur avaient bien réussi, eut l’idée d’une levée en masse. Il fit monter d’abord à la tribune l’orateur des députations primaires qui prononça le discours suivant : « Citoyens repré-

«

« a « a

sentants. depuis quatre ans nous combattons pour la liberté, et cependant elle n’est encore qu’un vain nom dont les tyrans se jouent; leurs infâmes cohortes occupent notre territoire. Le moment est venu de donner un grand exemple à l’univers... Faites un appel au peuple ; qu’il se lève en masse, lui seul peut anéantir les ennemis. Il n’est plus temps

40

HISTOIRE

« de délibérer, il faut agir. Nous demandons que tous « les hommes suspects soient mis en arrestation et « précipités aux frontières, suivis de la masse terrible « des sans-culottes. Là, placés au premier rang, ils com-« battront pour la liberté qu’ils outragent depuis quatre « ans, ou ils seront immolés par le canon des tyrans. « Leurs femmes, leurs enfants, les infirmes, les a ieil-« lards, seront mis sous la sauvegarde de la loyauté « française et seront gardés en otages par les femmes et « les enfants des sans-culottes. Nous demandons que « le principe de cette proposition soit décrété sur-le-« champ, et que le comité de Salut public soit chargé « du mode d’exécution. Citoyens, n’accordez aucune « amnistie aux coupables, ne transigez pas avec les « despotes ; alors les tyrans coalisés contre la liberté « du peuple français s’évanouiront devant lui comme « un vain songe. »

Danton répliqua : « Les députés des assemblées « primaires viennent d’exercer parmi nous l’initiative « de la terreur contre les ennemis de l’intérieur, ré-« pondons à leur voix. Non, point d’amnistie aux trai-« 1res! L’homme juste ne fait pas de grâce au mé-« chant.... On vous dit qu’il faut se lever en masse; m oui, sans doute, mais avec ordre.... C’est à coups « de canon qu’il faut signifier la constitution à nos en-« nemis.... Je demande que l’on mette eu arrestation « tous les hommes véritablement suspects, unáis que « cette mesure s’exécute avec plus d’intelligence qu’on « ne l’a fait jusqu’à présent, ou, au lieu de saisir les « grands scélérats, les vrais coupables, on n’aura ar-« rété que des hommes plus qu’insignifiants. Qu’une « première levée en masse de quatre cent mille < hommes pour la seule armée du Nord soit décrétée. »

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. 41

Ou l’applaudit; l’assemblée, les tribunes, se lèvent par un mouvement spontané, et on approuve cette terrible mesure. Robespierre, jaloux dotant de popularité, ajoute :......« Nous avons été trop indul-

« gents envers les traîtres. C’est à l’impunité des Du-« mouriez, des Lafayette,des Custine, que les tyrans « doivent leurs triomphes et nous nos alarmes. La « seule mesure à prendre est de balayer nos armées des « aristocrates. Ne craignez pas de ne pouvoir les rem-« placer : trois héros suffiront à sauver la république , « ils sont cachés dans nos rangs ; qu’on les y cherche... « Comment déjouer les conspirateurs s’ils sont sûrs de « l’impunité, et s’il faut des mois entiers pour pro-« noncer leur condamnation ? Que la tête de Custine, « tombant sous le glaive de la loi, soit le garant de « la victoire ; que ce glaive, planant avec rapidité sur « la tête des conspirateurs, frappe de terreur leurs « complices..... Il faut stimuler le zèle du tribunal « révolutionnaire, il faut lui ordonner de juger les « coupables vingt-quatre heures après la remise des « pièces; il faut plus, il faut multiplier son action... « Je demande que lorsque l’on a arrêté un homme « prévenu, on ne le relâche pas le lendemain sur des « prétextes frivoles. Je demande que la France, les « administrations, les armées, soient purgées des traî-« tres; que l’on poursuive sans relâche les conspira-« teurs; que les commissaires, dont le patriotisme est « bien connu, remplacent les administrations contre-« révolutionnaires par les martyrs des arrêtés liber-« ticides de ces ennemis de la patrie. »

Custine, ainsi poursuivi, périt le 28 août 1793. Homme de qualité, né en 1740, sous-lieutenant à sept ans, à huit faisant une campagne avec le maréchal de

12 HISTOIRE [1793.]

Saxe, commandant à dix-huit les avant-gardes, cité avec éloge par Frédéric le Grand, illustré dans la campagne d’Amérique, député aux États-généraux, il y fit partie de la minorité; chargé d’un commandement en chef, il s’illustra par la prise de Mayence. Sa sévérité lui fit des ennemis: en vain il se mit sous le patronage de la Montagne; Robespierre, qui voulait sa mort, l’en écarta, et celui-là aussi mourut avec le regret d’avoir servi une cause ingrate.

Mais ces meurtres, ces fureurs, ne procuraient pas ce qui fait le nerf de la guerre, l’argent. Cambon imagina un moyen infernal. Les assignats étaient presque sans valeur; les emprunts devenaient impossibles; les capitalistes, dans la crainte du retour de l’ancien gouvernement qui sans doute se refuserait à payer les dettes de l’anarchie, serraient les cordons de leur bourse. Or, pour les amener à la dénouer, il convenait d’introduire dans les inscriptions de toutes les dettes tant anciennes que modernes une telle confusion, que l’on ne pût retrouver ni l’origine ni la trace d’une priorité quelconque, ni rien confondre, ni rien perdre de ce qui dorénavant serait déterminé.

Cambon, en conséquence, proposa et fit adopter le mode suivant : tout emprunt de gouvernement, de province, d’états, de villes, de corporations, de caisses, à telle ou telle époque, dans tel ou tel but, à telle ou telle condition, serait anéanti dans le titre original et remplacé par une suscription muette et sans énonciation de cause de rente sur l’état, au denier cinq et au capital de cent mille francs. Là on accumulait les remboursements de charges, cautions, finances, consignations, dépôts, en un mot, tout ce dont l’État avait à payer la rente.

[1793.] DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE.

¿3

Cette mesure à laquelle il fallait se soumettre sous les peines les plus graves , nonobstant la perle de la créance, présentait, malgré sa rigueur, une équité apparente; elle assurait ce qui était incertain, régularisait des opérations immenses et apportait dans la comptabilité un ordre que jusque-là on n’y avait pas connu. Les mois de mars et de septembre étaient désignés pour le paiement de l’intérêt. Cette régularité plaisait à tout le monde: aussi la loi passa-t-elle à une immense majorité.

Elle devança l’emprunt d’un milliard ; emprunt forcé, et qui produisit une plus forte somme que celle qu’on avait énoncée. Il s’agissait de retirer de la circulation une masse énorme d’assignats qu’il fallait détruire. On arrêta que dans chaque famille riche on laisserait intact un revenu de mille francs par tête, savoir : mille pour le mari, mille pour la femme, et autant pour chacun des enfants; au-dessous d’un revenu de dix mille francs, le dixième appartenait à l’emprunt, mais tout ce qui dépassait dix mille francs et les mille par tête appartenait de droit, pour cette année, au trésor de l’État. Ainsi le propriétaire de cent mille francs de rente, ayant sa femme et quatre enfants, gardait d’abord six mille francs pour les six têtes, puis neuf mille sur les dix premiers mille, et abandonnait à la patrie les quatre-vingt-cinq mille francs restants; et des charges, des pensions, des intérêts de dettes, des remboursements à termes, pas un mot. Cela s’appelait une mesure révolutionnaire ; et on envoyait à la mort le récalcitrant.

Des événements politiques survenus à cette époque légitimèrent aux yeux des meneurs ces actes d’une tyrannie insupportable. Toulon ayant proclamé

Louis XVII, s’était rendu aux Anglais. La Vendée luttait et se débordait dans la Bretagne ; Lyon était en pleine révolte. Dans cette ville, un monstre nommé Ghalier avait, à force d’exécutions, poussé à bout la patience des Lyonnais : ils l'avaient arrêté, jugé, condamné, exécuté; puis, prenant les armes, ils s’étaient déclarés indépendants de la Convention opprimée. Le début du mouvement fut républicain.